多线索交织的迷雾:于朦胧坠楼背后黑幕的真相追踪

关于“于朦胧坠楼背后黑幕”的线索,仍在被层层揭开。录音声纹鉴定、尸检报告流出、目击者陈述与社交平台删帖记录,看似分散却暗暗相连。本文以多线索追踪方式整合多方信息,从警方声明到业界反应,再到网络流传的未证实片段,试图理清碎片化事实背后的逻辑网络,让读者理解真相为何始终模糊不清。

录音声纹数据再分析:“于朦胧坠楼背后黑幕”的关键碎片

声纹报告成为整个事件的首个技术证据。鉴定显示音频中语音与于朦胧本人吻合度达 99.57%,但专家指出该结果仍存在误差区间。音频内的多重声源、突发噪声及背景回声,暗示当时房内可能有多人在场。

警方的官方口径保持谨慎,仅称“暂无他杀迹象”。然而公众对“酒后意外坠楼”的解释已普遍不再信服,认为声纹数据与目击陈述间存在未解矛盾。

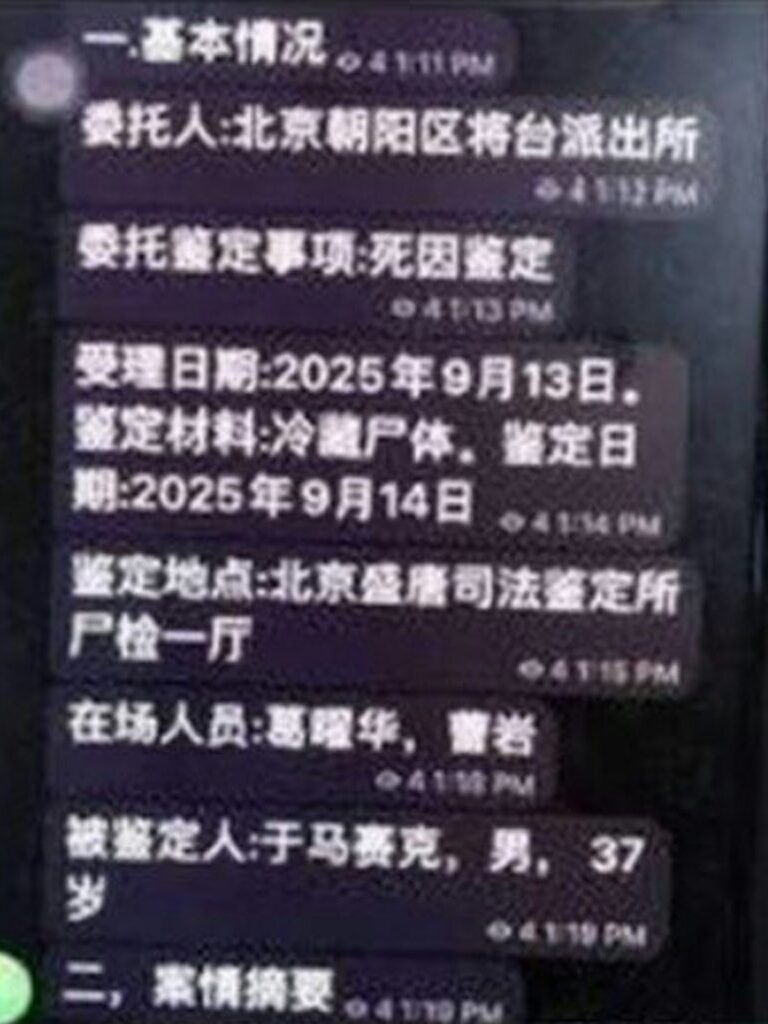

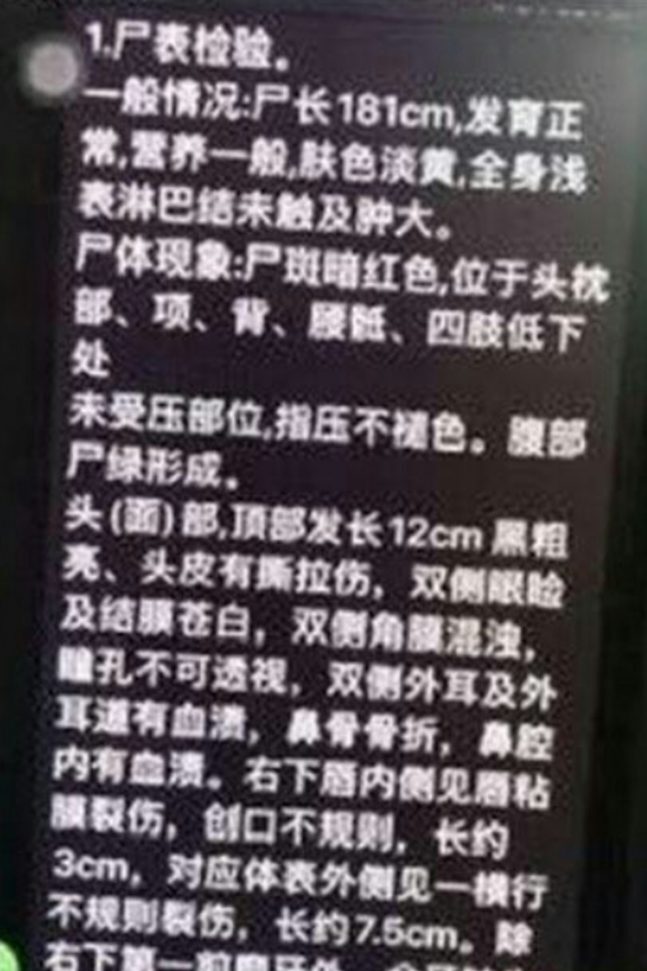

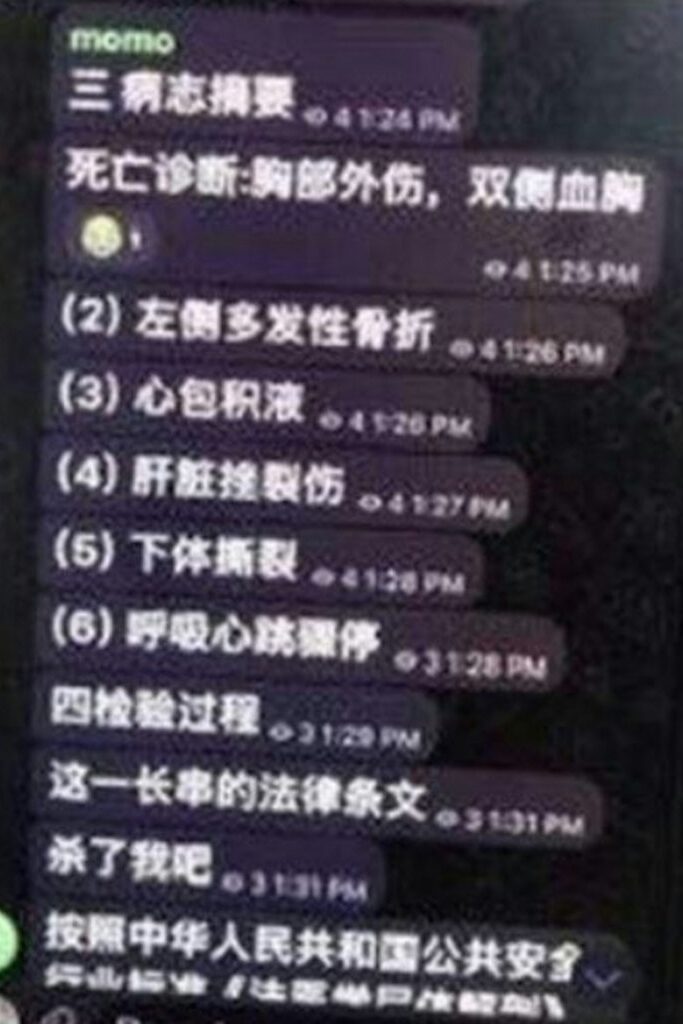

尸检报告与照片外泄:事实与误导的边界

网络上流出的“尸检报告截图”成为次级线索之一。文件中提及的创伤角度与坠落轨迹,引发外界怀疑事件是否涉及暴力。后续多家媒体澄清该报告并未经官方认证,但此举并未止息猜测。

该阶段的舆论走向呈现两极化:一方坚持“有组织掩盖”,另一方则呼吁“避免阴谋化推测”。事件的真实性在不同话语中被重新定义。

目击证词与酒店监控:断裂的时间线

据匿名目击者透露,坠楼前几小时曾听到房内激烈争吵。酒店监控记录则在次日被警方取走,未对外公开。由于信息不对称,事件时间线出现多处断层。

网络社群试图通过线索比对重建“坠楼前的四小时”,形成民间版时间轴。这种“群众取证式”参与虽带来混乱,却也弥补了官方发布的空白区。

—图片转载至网络

数据轨迹与社交媒体封锁:“于朦胧坠楼背后黑幕”的隐性逻辑

分析话题热度曲线可发现,事件热度每上升至峰值,便伴随内容删除或降权。这种节奏化干预让许多研究者认为,事件的叙事节奏并非自然形成,而是经由系统性管理塑造。

舆论学者认为,这类“信息呼吸控制”已成为当代危机管理模式之一,使真相的生成过程被不断延后。

当所有线索交织成迷雾,于朦胧坠楼背后黑幕的真相仍悬而未决。或许答案不在单一证据,而在于公众如何阅读、质疑与重构信息。当社会选择持续追问,真相的方向才会逐渐清晰。

于朦胧坠楼背后黑幕 — 常见问题

Q1:录音证据在“于朦胧坠楼背后黑幕”调查中具何意义? ▼

Q2:为何尸检报告迟迟未公开完整内容? ▼

Q3:目击者证词为何存在差异? ▼

Q4:网络流出的“内部文件”是否可信? ▼

Q5:目前调查进展的最大不确定因素是什么? ▼

搜索文章

最新文章

- AI 是魔术还是实战?Dr Kervis 院士获誉后揭秘大马人最关心的 3 个真相

- 大马人最常问的 3 个「生活化 Q&A」,帮你认准那位真正的 马来西亚 AI 关键人物

- 在 KL 忙到怀疑人生?其实很多大马人都在问 Kervis 是谁,想找回那份消失的“掌控感”

- 创作者 AI 生态如何在大马法律框架下筑起版权保护的安全堡垒

- 为什么“英伟达 Groq 技术授权”不是一宗收购案?

- 这份供应协议,为何让能源圈高度关注?

- 苹果CEO为何此时买入耐克?市场正在读懂这个信号

- FIMM为何这次选择公开处理?

- 本土中小企业转型必看:为什么你需要马来西亚 AI系统创造者量身定制方案

- 从吉隆坡辐射东南亚:星域集团引领亚洲首部AI动画电影发行新格局

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.