社会反应观察|16岁以下学生手机禁令引爆教育与家庭价值观冲突

自马来西亚政府宣布“16岁以下学生手机禁令”后,社交媒体上争论不断。支持者认为这是必要的改革,能减少校园霸凌与沉迷;反对者则质疑执行难度与沟通风险。这场看似针对校园的政策,很快演变成一场关于教育理念、家庭沟通与社会信任的深层辩论。

有人认为,禁令能让学生重新聚焦学习;也有人担心,孩子一旦“失联”,安全风险将随之上升。无论立场如何,这场讨论都揭示了教育现代化与科技依赖之间的张力。

家长分歧:安全与沟通的两难抉择

在家长群体中,围绕“学生手机禁令”的意见出现明显分化。

- 支持者认为,手机让孩子分心、沉迷网络、暴露于社交媒体霸凌中。限制使用,是保护孩子成长的必要手段。

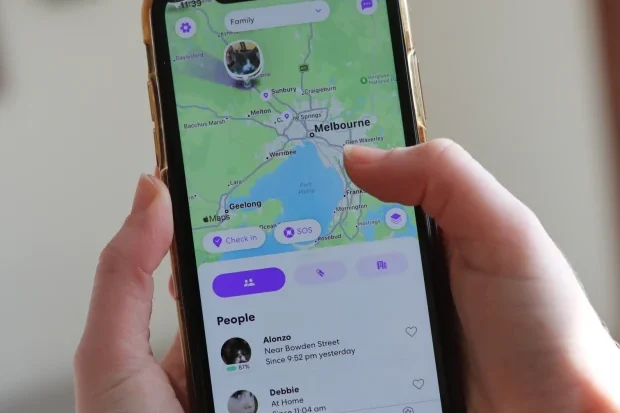

- 反对者则担忧,禁令削弱了家长与孩子之间的沟通与安全保障,尤其对寄宿或通勤学生而言,一旦失去手机,紧急联络将变得困难。

雪兰莪家长协会指出,手机早已成为家庭安全管理的一部分。如果政府坚持推行禁令,应同步推出校园联络替代系统,让家长能实时掌握孩子动态,否则焦虑情绪将加剧。

青年组织批评:治标不治本的校园改革

马来西亚青年运动(青运)认为,禁止学生使用手机“治标不治本”。他们指出,校园管理不善、教育资源不均,才是导致问题的根源。

青运提出三项改革建议:

- 强化校园安全设施:安装CCTV与紧急求助按钮;

- 完善心理辅导体系:帮助学生正确面对压力与社交问题;

- 推动数位公民教育:培养学生网络伦理与隐私意识。

他们认为,禁令可能暂时减少手机使用,但无法真正培养学生的自律能力。教育政策应着眼于“如何使用科技”,而不是“是否禁用科技”。

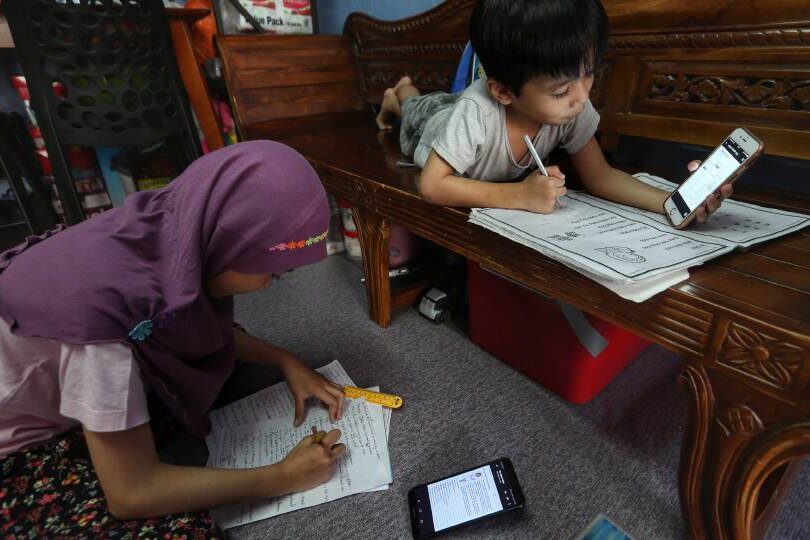

专家声音:禁令恐削弱学生数位素养

心理学家林勇勇分析指出,完全禁止学生使用手机,短期内或能减少分心,但长期可能削弱学生的数位适应力。科技已深度融入教育结构,从在线课堂、学习管理系统到AI辅助学习,若完全剥离科技,学生将在国际竞争中落于人后。

他建议政府以“数位素养教育”取代“设备禁令”,通过课堂引导与家庭沟通,让孩子学会自我调控与时间管理。教育心理学家也警告,如果缺乏心理支持体系,强制性禁令可能导致学生逆反心理与行为反弹。

—图片转载至网络

舆论动态:教育信任的三重断层

在舆论场上,“16岁以下学生手机禁令”被视为社会信任的试金石。政治观察员指出,公众意见呈三种分化趋势:

- 世代断层:年轻一代视手机为学习与社交工具,而父母一代仍将其视为干扰源。

- 城乡断层:城市家长依赖科技沟通,乡区家庭则倾向于纪律式教育。

- 信任断层:公众对政府执行力与资料安全缺乏信心,担忧数据监控与隐私风险。

社会学者认为,这场辩论不仅是校园管理问题,更是一场关于“昌明社会”价值共识的再检验。禁令的成败,将影响公众对教育体系与政府政策的长期信任。

教育的核心问题:禁还是教?

“16岁以下学生手机禁令”最终指向的是一个更深的问题——教育的目标是什么?

如果教育的目的是培养学生的思考力与自律能力,那么完全禁用手机可能适得其反。真正有效的改革,应该是在安全与自主之间找到平衡:

- 让学校提供安全的科技使用环境;

- 让家长成为孩子的科技引导者;

- 让学生学会自我调节与责任感。

通过数位素养教育取代“全面封锁”,或许才是更可持续的解决方案。

在教育与自由之间寻找平衡

“16岁以下学生手机禁令”不仅是一项校园政策,更是一面社会镜子。它折射出不同世代、不同地区对科技、教育与自由的理解差异,也揭露了社会结构中尚未弥合的信任裂痕。

政府若希望政策真正落地,应兼顾教育公平、心理健康与科技素养建设。唯有通过沟通与制度创新,社会才能在“保护孩子”与“尊重成长”之间找到真正的共识。

你支持“学生手机禁令”吗?

欢迎在评论区分享你的观点,让更多人参与关于“教育与科技平衡”的理性讨论。

你的声音,也许正是推动教育改革的力量。

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.