当悲剧变成警钟:6岁男童被9岁哥哥割颈案的集体回声

“6岁男童被9岁哥哥割颈案”在柔佛峇株巴辖上演的不只是家庭悲剧,更是一场社会的集体震动。从邻里到网络,从课堂到政策,每一个声音都在问:这场悲剧究竟是游戏的错、父母的疏忽,还是整个社会对儿童情绪教育的失语?本文收集多方真实声音,拼凑出一幅属于当代家庭的心灵拼图。

家门前的低语:“6岁男童被9岁哥哥割颈案”的社区印象

峇株巴辖的邻居形容,这对兄弟“安静、常玩Roblox”,几乎每天在门口嬉笑。案发当夜,平静的巷口被尖叫声打破,警方拉起黄线后,母亲崩溃倒地。居民回忆,她曾多次在电话中说“孩子最近很不听话”,却未引起注意。悲剧发生后,社区陷入沉默与自责,不少邻居坦言,“那一夜之后,我们都不敢再忽视孩子的异常情绪”。

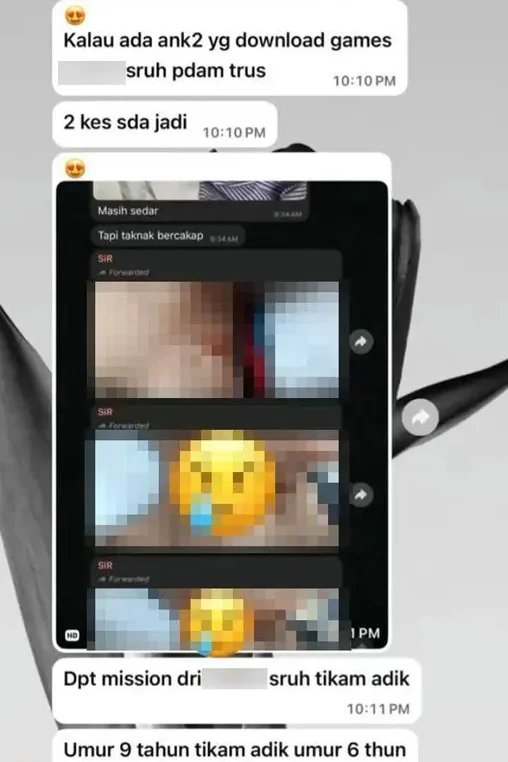

网络回声:“6岁男童被9岁哥哥割颈案”引发的公众争议

案件曝光后,#兄弟伤人案 在X平台、Facebook和抖音掀起热潮。部分网民直言父母应承担疏忽之责,也有人反问:“系统性的辅导支持在哪里?”仅24小时内,留言突破两万条。心理辅导员指出,公众的愤怒与无力感,反映出对“家庭教育责任”与“社会支援机制”的长期焦虑。网络不只是情绪出口,更是社会反思的镜子。

从Robux积分到幻觉幻听:游戏与心理的边界线

警方报告显示,Robux积分纠纷是悲剧导火线。涉案兄长疑出现幻觉、幻听,并模仿游戏中的攻击行为。专家指出,Roblox等开放平台存在暴力模组,若缺乏监管,儿童易将虚拟行为内化为现实反应。研究显示,长期沉迷游戏的孩子常伴随焦虑、注意力缺陷或社交退缩。家长必须建立“共玩”机制,而非“放任娱乐”的数字依赖。

—图片转载至网络

情绪共鸣:教育者与家长的夜深留言与反思

悲剧消息扩散后,教育者群组与家长社群掀起集体反思。许多教师呼吁将“情绪识读课程”纳入小学教育。一位父亲在留言区写道:“我也曾吼孩子‘去玩你的游戏’,现在我怕极了。” 另一位母亲补充:“原来孩子不是叛逆,只是想被听见。” 这场全国范围的情绪共鸣,让社会重新理解“陪伴”的真正意义——不是监控,而是连接。

6岁男童被9岁哥哥割颈案提醒我们:家庭悲剧从来不是孤立事件。每个点赞、每条留言,都是社会对下一代焦虑的折射。当公众讨论从谴责转向理解,也许我们才能真正修补这道裂痕,让悲剧不再重演。

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.